Новость, пришедшая в Москву за два часа перед началом спектакля, была встречена сдержанными всхлипываниями и всеобщей депрессией

Из жизни и дела ушел крепкий, молчаливый, суровый человек. Как водится для театрального странника, Давид Боровский скончался на другом континенте – в колумбийской столице Боготе, куда на фестиваль ибероамериканской культуры съехались многие выдающиеся люди отечественного театра. Перелет, перемена климата и смещение во времени сыграли дурную роль в судьбе мастера: отказало сердце.

Одесский еврей, он не был классическим одесситом. Угрюмый и угловатый, могущий показаться чужому человеку злым и циничным, он держался благородным мудрым старцем. Он не был светским человеком, но его часто видели в театре: Боровский любил ходить смотреть на чужие работы. Обычно людям такого полета это всеядное любопытство не свойственно. Он был похож на суровых и печальных героев Павла Филонова, на его лице отпечатались вечная усталость и упорная сосредоточенность. В свои 72 года Боровский все время работал. Болезнь свалила не пенсионера – труженика.

Боровский не был создателем Театра на Таганке. Он пришел туда случайно на четвертом году работы труппы и задержался более чем на 30 лет

Его и при жизни называли великим. О том, что Боровский был главной фигурой российской советской сценографии, красноречиво говорит хотя бы тот факт, что в знаменитом театральном словаре Патриса Пави он единственный упомянутый современник среди деятелей русского театра, первый и главный, кого французский семиотик смог упомянуть после Мейерхольда и Станиславского.

Боровский не был создателем Театра на Таганке. Он пришел туда случайно на четвертом году работы труппы и задержался более чем на 30 лет, став не просто соавтором Юрия Любимова, но и создателем агрессивного стиля театра, стиля натиска, творцом его жесткой, формалистической, строгой цветовой гаммы. Стиль Таганки – стиль Боровского, глубоко не советское явление, восходящее к опытам российских конструктивистов, футуристов и кубистов. Театр, возродивший формализм, убивший в свое время Всеволода Мейерхольда. Благодаря Давиду Боровскому мы имеем прецедент целого театра художника, который развивала на сцене вторая после Любимова личность Театра на Таганке.

Его таганковский период начался с «Живого», лихой и печальной деревенской повести Бориса Можаева. Любимов всегда открещивался от «политического» шлейфа Театра на Таганке. «Нас заставили заниматься политикой», – часто поговаривал Любимов, утверждая, что молодых актеров больше всего увлекал эстетический эксперимент, формотворчество, пафос эстетической альтернативы. В политическую, «противоборческую» трубу Таганку загоняло время, загоняла постоянная утомительная борьба с цензурой, которой нужно было выставлять фиги. Первый спектакль Боровского на Таганке (к тому времени художник перебрался из Киева в московский Театр им. Станиславского по велению Бориса Львова-Анохина) был закрыт и стал легендой – «Живой». Массовый зритель увидел его уже в конце 1980-х – эти стройные настоящие березки, среди которых искали правды и заблуждались наивные жители можаевской деревни.

Давид Боровский (фото ИТАР-ТАСС) |

Сценографические идеи Боровского как раз и были той эстетической новацией Таганки, радикализм которой был воспринят как жест политический. Его революционные идеи пахли для министерских чиновников контрреволюцией. Боровский возрождал и преобразовывал традиции русского живописного авангарда 20-х годов с его неизбежным поклонением форме, суровости, минимализму. Его фирменный стиль – скупые геометрические формы, в которых живет, «колосится», дышит, страдает натуральный предмет, кусок живой фактуры. Боровский всегда колебался между конструктивизмом и натурализмом. Он вживлял в искусство куски жизни, куски житейского «мяса». Он дарил живым предметам на сцене властность геометрических форм, энергию «черного квадрата».

Вздернутая под колосники борона в «Деревянных конях» Абрамова, натуральная чугунная борона, привезенная из Архангельской области, болталась над страдающей крестьянкой Милентьевной и как орудие рока, и как орудие пытки, которую, по ренессансной иконописной традиции, мученики несут с собой и предъявляют Господу на Страшном суде как свидетельство своих телесных мучений. Весь бабий бунт, все женское неразделенное страдание было выражено в этом черном артефакте, нависшем над головой актрисы.

Обшарпанный борт грузовика ИХ 16-06 в «А зори здесь тихие» выполнял функцию слуги просцениума. Он скрывал девичью наготу в сцене в бане, он служил гробовой доской для шестерых мучениц войны, он взлетал в небо как души погибающих девочек или неожиданно обнажал их для очереди нацистских пуль. Борт грузовика – живая плоть военной эпохи – превращался в поэтическую метафору, его перемещения по сцене означали нервную пульсацию эпохи, не хранящей покой женщины. Борт грузовика утверждал прозаизм войны, его сермяжную простоту и беспафосность – если угодно, даже «банальность» смерти. Их было не шесть и не шестнадцать, их было тьма и тьма, погребенных, втоптанных в землю безымянных солдат. В «Зорях» Боровский выводил театр за пределы сценической площадки – и это тоже одна из его заслуг перед искусством сцены. Зритель, в финале выползавший из-под брезента, которым был драпирован зал Театра на Таганке, видел на знаменитой крутой лестнице, ведущей в буфет, шесть зажженных свечей, чей молочный свет постепенно подымался вверх. Боровский превращал военный мемориал в религиозный символ – в блистающую лестницу Иакова, по которой вот-вот снизойдут до нас ангелы небесные и простят погибшие души.

Его занавес в «Гамлете» – не просто гениальная сценографическая идея, не просто объект искусства, уже вошедший в историю мирового театра XX века, но еще и глубокое философское размышление над природой театра. «Оживляя» занавес, Боровский давал вторую жизнь, в сущности, символу театральной пошлости, театральной помпезности, театральной буржуазности. Если и был когда-либо занавес в Театре на Таганке, то только такой – ставший главным действующим лицом «Гамлета», метафорой судьбы и времени. Таганковцы наплели в рыболовную сеть толстой, «непроходимой» шерсти – занавес оказался тяжелым и инертным, вязким и отталкивающим. Неслучайно, когда на одной репетиции он, разрушив ферму, упал на планшет сцены, Любимов крикнул: «Живые есть?» Этот занавес мог убить – не метафорически, а конкретно. Он был опасен – как и весь таганковский репертуар. Как некое роковое полотно, занавес ходил по всей сцене по изогнутым линиям, как пьяная шахматная фигура, сбившаяся со своего пути, и сметал, счищал персонажей со сцены – живых или убитых. Занавес Боровского выполнял очистительную функцию, был орудием катарсиса и орудием истории, которая не разбирает, кто прав, кто виноват, которая чистит мир подчистую, освобождая место для других форм жизни. Этот занавес требовал действий от Гамлета, понукал его к поступку, к необходимости что-то делать. Занавес Боровского говорил о скоротечности истории: либо ты совершаешь поступки, которых от тебя требует судьба, либо тебя не существует, история тебя позабудет, ты не вечно на этой земле. «Надо действовать» – этот позитивистский пафос был слишком очевиден.

Сцена из спектакля Театра на Таганке «А зори здесь тихие» (www.taganka.org) |

Давид Боровский – еще и театральный документалист. Натуральность фактуры на сцене была для него фетишем, фальши плексигласа или папье-маше Боровский не признавал. Делая один из самых жестоких и кровавых спектаклей Таганки «Преступление и наказание», Любимов и Боровский выставляли мерзость жизни, мерзость убийства на показ. Расслабленный зритель, «готовый к восприятию искусства», входил в зал и тут же натыкался на безобразную картину: без занавеса, прямо на авансцене, в тридцати сантиметрах от тебя валялись окровавленные тряпки, которые при ближайшем рассмотрении оказывались «хорошо изготовленными» трупами старухи-процентщицы и ее сестры Лизаветы. Боровский бил зрителя по голове, не скрывая от него даже то, что скрыл Достоевский, – вид крови, вид убийства, его безобразный натуралистический облик, не имеющий ничего общего с романтическими грезами Раскольникова. Главным персонажем «Преступления» становилась дверь – облезлая, обшарпанная, залитая кровью, мочой и бытовыми отходами. Дверь была символом «разрешения на убийство»: переступить порог преступления или не переступить, войти в свой личный персональный ад или не войти. Дверь бешено крутилась на своей оси в страшных снах Раскольникова, на двери приносили раздавленного Мармеладова, закрытая дверь ждала разуверившегося Свидригайлова, «взбешенная» дверь преследовала Родиона Романовича как орудие возмездия. Точно так же в спектакле «Дом на набережной» действовал «двухэтажный», лязгающий металлом лифт – как символ животного страха, механистичности жизни, а заодно и ее иерархичности.

Ввести лифт в историю мировой сценографии мог только такой «натуралист», как Боровский. Боровский «тупо» работает и играет с предметом, который превращает в аллегорию, богатую смыслами. Чего никогда не было в искусстве Боровского, так это избытка предметов на сцене. Он меткий стрелок. Стреляет один раз, наотмашь.

Уйдя из Театра на Таганке в начале 2000-х в довольно конфликтной ситуации, Давид Боровский не затерялся. С ним произошла удивительная метаморфоза. Только, пожалуй, в «Дяде Ване» Льва Додина он показал себя старым «таганковцем» – использовал стога сена, в финале подымая их в поднебесье. Лишившись своего театра, Боровский, всегда много и упорно работая, оказался очень разноплановым театральным художником. Став синонимом качества, Боровский бросался в самые разнообразные формы сценической архитектуры, запретив самому себе самоповторы. Один из его последних спектаклей – «Затмение» в Ленкоме по «Полету над гнездом кукушки» – вообще поразил странным для такого художника «глянцевым» видом декорации. Гламурная европейская клиника для душевнобольных с плоскими мониторами, зеркальным кафелем и блестящими стеклами была концептуальна: клиника неврозов дышит чувством комфорта, успокоения, «сновидческой» терапией. Глянцевая клиника унижала больных мнимостью благополучия, где их пытаются не примирить с действительностью, а успокоить до бесчувствия.

Боровский не был художником красивым – в его случае публика при открытии занавеса не ахала и не аплодировала сценической роскоши. Его эстетическая идея раскрывалась в момент действия, помогая актеру, усиливая звучание роли. За такой декорацией не спрячешься, не уйдешь от ответственности, с ней надо взаимодействовать, «работать» как с окружающим миром. Она обнажает актера, а не одевает его, не лелеет, а заставляет действовать.

Давид Боровский был мудрецом и идеологом театра, художником, претендующим не просто на оформительство и «одежду сцены». Он «отнимал» у актеров и режиссера славу, боролся за нее. В истории театра он останется крупнейшей фигурой европейского театра второй половины XX века. В истории русского театра он останется как соавтор Театра на Таганке, пример идеального сотворческого дуэта режиссера и сценографа, создавшего «любимовский» стиль. Стиль эпохи советского-антисоветского театра. В душном, подцензурном мире он сумел нарисовать трагический образ нашей свободы.

Владимир Можегов

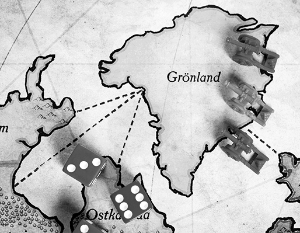

Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

Владимир Можегов

Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США